2025年,新质性新兴产珠江口西岸的生产速构海风裹挟着创新的气息,吹拂着珠海这片改革热土——这座从南海渔村崛起的引领业集经济特区,迎来了建立45周年的打造代化重要时刻。

若将时针拨回45年前的战略筑现1980年,珠海经济特区成立之初,群珠地区生产总值仅2.61亿元,海加工业基础近乎空白。产业

1980年以“三来一补”加工制造业起步,体系靠纺织、新质性新兴产玩具等轻工业敲开工业化大门;上世纪90年代依托格力等企业崛起,生产速构家电产业成为第一批“产业名片”;21世纪初始开始转向电子信息、引领业集高端装备制造,打造代化逐步完成从“单点支撑”到“多点发力”的战略筑现产业布局。

如今,群珠以新质生产力为引领,珠海加速打造智能家电、集成电路、低空经济、海洋新能源等战略性新兴产业集群,构建现代化产业体系的“四梁八柱”。

2024年,珠海地区生产总值达到4479.06亿元,同比增长3.5%;规模以上工业增加值1648.4亿元,增长9.0%;“4+3”产业增加值增长10.7%,展现出高质量发展的强劲动能。

45载风雨兼程,珠海正以新质生产力为引领,加速构建现代化产业体系,在中国式现代化新征程上勇当先锋。

45载岁月流转,珠海的产业版图完成了从“一张白纸”到“多元协同”、从“跟跑追赶”到“创新领跑”的华丽蜕变。

从2.61亿元到4479.06亿元,数字的跨越背后,是珠海产业从“轻工业为主”到“先进制造业引领”、从“要素驱动”到“创新驱动”的深刻转型,更是特区人“敢闯敢试、敢为人先”的生动实践。

站在新的历史起点,珠海正以打造粤港澳大湾区重要增长极、珠江口西岸核心城市,建设中国式现代化城市样板为目标,全力构建现代化产业体系,谱写中国式现代化的珠海新篇章!

新质生产力破局起势

产业集群向“高”向“新”跃升

现代化产业体系的核心,在于“新”的动能、“高”的质量。走进珠海金湾航空新城,高端装备制造企业的生产车间里,机械臂精准作业;斗门区预制菜产业园内,智能化生产线让农产品“变身”即食美味;高新区的实验室中,科研人员正为类脑智能、算法大模型的突破日夜攻关……如今的珠海,“全球首台”“中国首台”不断涌现:全球首条跨海跨城电动垂直起降航空器航线公开首飞,全球首台百亿级神经元算力规模的类脑超算系统落地,中国首台自主A3复印机问世——这些“从0到1”的突破,正是珠海培育新质生产力的生动注脚。

近年来,珠海把持续壮大战略性新兴产业集群作为构建现代化产业体系的“主抓手”。2024年,珠海“4+3”产业中,高端装备制造业增长35.2%、集成电路业增长21.4%、精细化工业增长15.9%、智能家电业增长12.8%;高技术制造业增加值增长15.0%,占规上工业增加值比重达31.6%,装备制造业占比37.8%,两者合计贡献近七成工业增长,“智造”转型成效显著。

未来产业的布局,更彰显珠海的长远眼光。2025年,珠海加力推动人工智能、低空经济、机器人等产业发展,提速建设“云上智城”,加快打造“天空之城”。

人工智能领域,2024年已引育超40家人工智能大模型企业;低空经济领域,全国率先上线的低空空域协调及运营服务平台,让“空中通勤”从设想变为现实。纳思达的转型更是珠海产业“向新”的缩影:从打印通用耗材起步,成长为全球第四大激光打印机厂商,如今又布局人形机器人芯片和高级驾驶辅助系统,量产国内首颗超声波传感和信号处理器芯片,实现从“传统制造”到“芯片创新”的“大象转身”。2025年《财富》中国500强榜单中,纳思达、格力电器等企业的身影,印证了珠海制造业的韧性与活力。

区域协同+开放赋能

激活产业发展“乘数效应”

珠海打造现代化产业体系,从来不是“闭门造车”。作为全国首批经济特区,珠海始终站在改革开放最前沿。

今年4月14日,伴随一声低沉悠长的笛鸣,在珠海和巴西两地共同见证下,“珠海—巴西”直航航线正式开航。这条直航航线经马六甲海峡、好望角,直达巴西桑塔纳港和巴西经济腹地,覆盖巴西矿产、农产品核心产区及东北部工业带,辐射南美新兴市场,能够为腹地企业提供更低成本、更高效率的出海大通道,推动中巴经贸合作提速升级。

开放,是特区的基因,也是产业发展的“活水”。2024年,珠海外贸进出口总额3242.11亿元,逆势增长9.4%,其中出口2295.59亿元,增长13.5%;对共建“一带一路”国家进出口1315.80亿元,增长11.8%,占全市外贸比重达40.6%。2025年上半年,珠海外贸再创新高:进出口1682.7亿元,同比增长8.9%,进口增长19.5%,电子元件、锂电池出口分别增长27.6%和234.6%,对东盟、非洲等新兴市场的拓展持续发力。

作为内地唯一与港澳同时陆路相连的城市,珠海始终将区位优势转化为产业发展优势,在服务粤港澳大湾区、横琴粤澳深度合作区建设中,寻找产业协同的“最大公约数”。

2024年,全市口岸出入境客流量突破2亿人次,增长22%;经港珠澳大桥珠海公路口岸进出口总值2329亿元,增长11.3%,出入境车流556万辆次,增长70.4%。“港车北上”“澳车北上”政策红利持续释放,旅客运输总量8120.30万人,增长26.7%。

营商环境的优化,让开放的“大门”越开越大。2024年,珠海新登记经营主体5.32万户,设立外商投资企业2438家,增长9.9%,累计实际吸收外资408.44亿美元,其中港澳资本占比达70.7%。

2025年,珠海再推“硬举措”:邀请企业家深度参与涉企政策制定,推动重要应用场景、重大项目向民营企业“应放尽放”;探索设立城市应用场景创新发展中心,每年增创30个以上新应用场景;推进“综合查一次”、行政执法观察期制度,让企业安心经营、放心投资。

创新链人才链融合

筑牢产业发展“智力底座”

“创新是第一动力,人才是第一资源”。这是经济特区建立以来形成的宝贵经验。在45年的发展历程中,珠海始终把创新摆在现代化建设的核心位置。

1992年,珠海首开重奖科技人才的先河。求伯君、史玉柱等一批科技精英开启了创业征程,成就了“黄金一代”的佳话。如今,珠海全社会研发投入占GDP比重位列全省第二;高新技术企业总数超2900家;人才总量突破90万人,获评2024年全国人才友好型城市。

2024年,全市专利授权量2.8万件,其中发明专利授权量1.15万件;每万人口发明专利拥有量188.13件,连续13年保持全省第二。

重大创新成果不断涌现。2024年,珠海共有5个项目获得广东省科学技术奖,其中科技进步奖一等奖2项、二等奖3项。

2025年8月22日,2025年珠海市“科创杯”创新创业大赛圆满落幕。大赛聚焦人工智能与机器人、AI大模型与智能终端、半导体与集成电路等八大前沿赛道,吸引134家企业和77支团队报名,市外团队占比超60%。

人才的“归属感”,来自实打实的保障。2025年,珠海推动100名以上高校院所高层次创新人才担任“科技副总”,为企业注入“智力活水”;年内推出人才房不少于7000套,新增特殊人才落户渠道,支持青年人才落户“零门槛”,让更多人才“来了就是珠海人”。

民生支出的“真金白银”,也让珠海对人才的吸引力与日俱增。2024年,珠海九项民生支出434亿元,人均支出全省第二;完成87个老旧小区改造,惠及居民3.4万户;筹集各类保障房10055套;蝉联全国健康城市建设样板市,市域内就诊率超97%。

2025年,珠海继续加码民生:把高校毕业生等青年就业作为重中之重,年内城镇新增就业4万人;改造提升农村敬老院,探索幼儿园转型办托;筹集保障性住房8000套,织密扎牢社会保障网。

漫步珠海大街小巷,从社区微更新到城市空间构建,珠海围绕社区儿童游憩需求,借助社区空闲地、边角地等现有空间条件,设置攀爬网等儿童友好设施,零星用地变身满载居民幸福感的休闲娱乐生态场所——这正是珠海以“百千万工程”为引领,全力推进城镇建设品质提升的创新举措。

构建现代化产业体系,最终目的是让发展成果惠及人民。珠海以“百千万工程”为抓手,促进城乡区域协调发展,让城市更有温度、民生更有质感。

2019年以来,珠海已建成林荫道184.53公里、健康步道148.14公里,拓展了儿童亲山近海融绿的路线空间。2024年珠海新增公办学位3.09万个,西部新增医疗机构44家,偏远海岛用电全部实现与市区同价。

绿色发展

绘就产业与生态共生图景

40年来,珠海经济特区发展坚决不走拼环境、拼资源、拼速度的传统发展道路,坚持经济建设与生态保护协调共进。

1992年,珠海出台“八个不准”,成为当时全国最严格的环境准入要求。随后,珠海严格控制在特区范围内发展“三来一补”项目,把高新技术产业和基础工业作为特区经济的主导。

经济建设与生态保护协调共进,这是珠海发展做出的路径选择,也是珠海经济社会发展45年来长期坚守的信念。如今,“绿美珠海”“生态宜居”已成为这座城市的亮丽名片,山海相依、城乡共美的“珠海魅力”,也成为加速构建现代化产业体系的“绿色资本”。

2024年,珠海空气质量优良天数比率达93.7%,森林质量精准提升完成率147%,新增城镇园林绿化面积103.4公顷,可再生能源装机容量增长32.5%。

2025年,珠海深入推进绿美珠海建设:建设森林乡村3个、绿美古树乡村2个、绿美红色乡村2个,精准提升森林质量2.2万亩;打造3条绿美碧带、3个幸福河湖,新建14个社区公园、20公里生态蓝绿廊道;改造提升15万平方米城市绿地,让“推窗见绿、出门入园”成为市民日常。

珠海是珠三角海洋面积最大的城市,海洋是这座城市的“蓝色宝藏”。去年9月,珠海在全国首次以地方立法形式,将中华白海豚这一物种确立为城市吉祥物,生动体现了保护海洋环境,促进人与自然和谐共生的城市发展理念。

近年来,珠海锚定建设“区域性海洋中心城市”的目标,深入推进省级海洋经济创新发展综合改革试点,高质量发展海洋新能源、海洋电子信息、船舶与海洋工程装备等海洋新兴产业,让“挺进深蓝”成为产业升级的新旋律。

面朝大海,春暖花开。45岁的珠海经济特区,必将以45周年为新起点,以更加开放的姿态、更加创新的精神、更加务实的作风,加速构建现代化产业体系,为中国式现代化建设贡献更多“特区力量”,书写更加精彩的“珠海答卷”!

梅州市朱熹学术思想研究会举行换届大会,罗钦祥当选会长

搭建法治融合“桥梁”,琴澳普法与涉外法治人才培养基地揭牌

让乡村有“颜值”更有“产值”

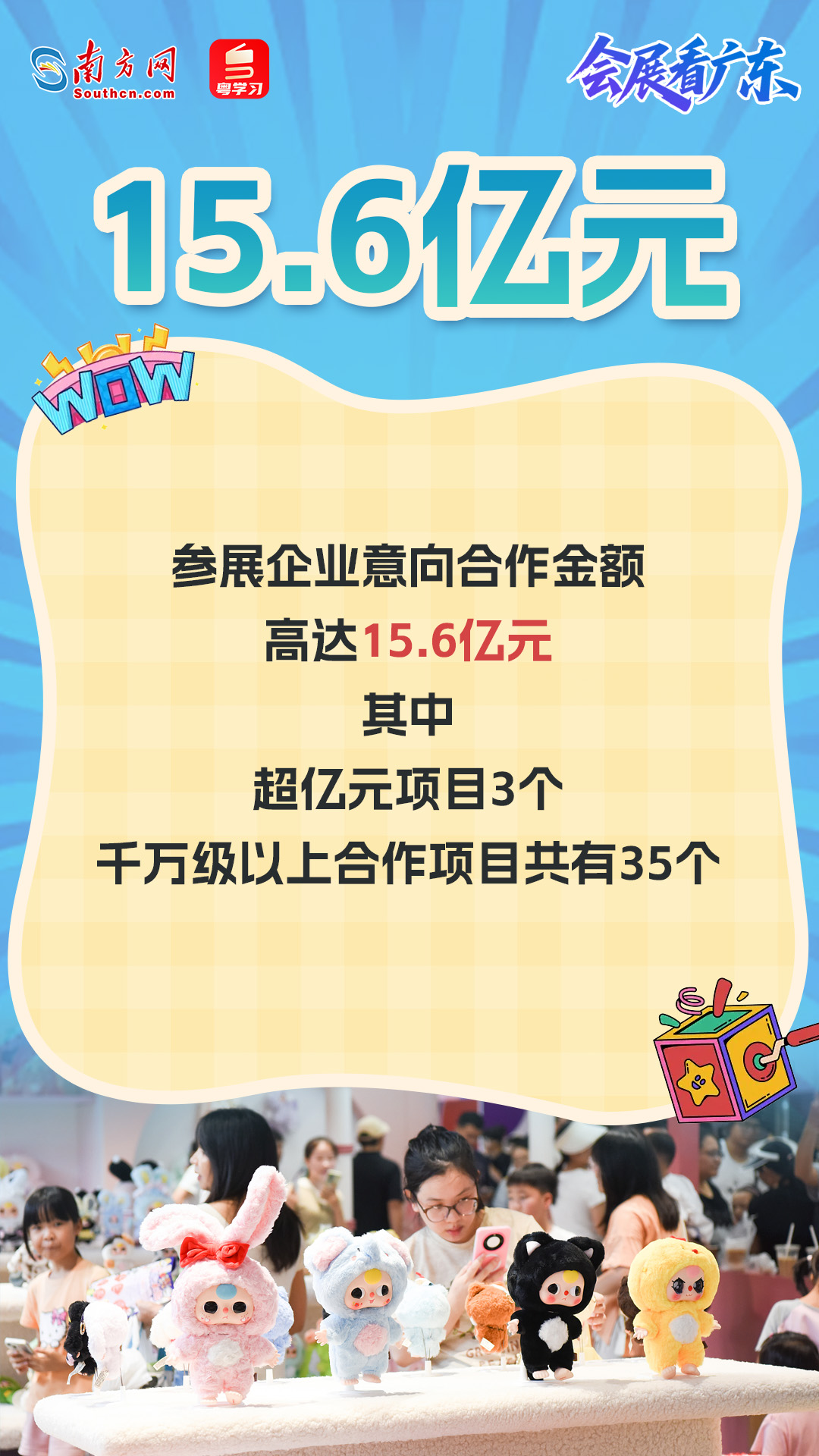

会展看广东|意向合作金额破15亿元!第十五届漫博会亮点纷呈

追热点输出观点,“媒体+”培训课打开“粤牧优品”创新“密钥”

IDC:2025年第二季度中国平板电脑市场出货量达832万台 同比增长15.6%